Славянофильская точка зрения у Владимира Соловьева переходит в христианский универсализм, где для узко-националистического взгляда нет места. Объективная необходимость этого перехода подтверждается тем, что, в занимающую нас эпоху, он совершается не у одного только Соловьева. В 1880 году тождество русского с универсальным провозглашается Достоевским; последний в своей знаменитой пушкинской речи категорически заявляет, что «все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя и исторически необходимое».

До сих пор было принято думать, что учение Соловьева сложилось под влиянием Достоевского. Едва ли, однако, вопрос о влиянии Достоевского на Соловьева допускает столь простое и одностороннее решение. Не подлежит сомнению, что между обоими писателями с конца 1870-х годов была большая близость. Из свидетельства Соловьева мы знаем, что в 1878 году оба они вместе ездили в Оптину Пустынь, причем Достоевский излагал своему другу «главную мысль, а отчасти и план целой серии задуманных им романов, из которых в действительности был написан только первый – «Братья Карамазовы»[1]. Мысль, положенная Достоевским в основу этой серии – «Церковь, как положительный общественный идеал»[2] – в то время была руководящим началом и для Соловьева. До какой степени в ту пору оба жили одной духовной жизнью, видно из того, что, говоря об основах своего миросозерцания, Достоевский в 1878 году высказывается от общего их имени. В письме к Н. П. Петерсону, по поводу прочтенной только что вместе с Соловьевым рукописи Н. Ф. Федорова, он пишет: – «Предупреждаю, что мы здесь, т. е. я и Соловьев, по крайней мере, верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно будет на земле»[3].

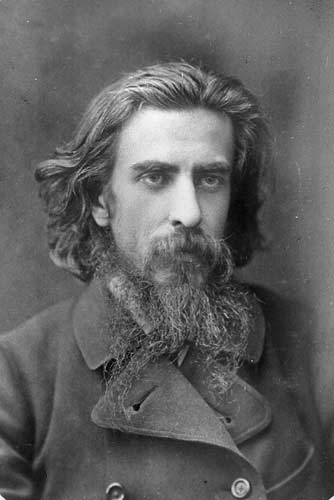

Фёдор Достоевский. Портрет работы В. Перова, 1872

Без сомнения, в то время оба писателя вместе продумывали и развивали общее миросозерцание. При этих условиях влияние их друг на друга, понятное дело, должно было быть взаимным. Есть основания думать, что оно было определяющим не только для Соловьева, но и для Достоевского. В частности, по-видимому, универсальное понимание задачи России перешло от первого к последнему, а не наоборот.

В пушкинской своей речи Достоевский, как известно, говорил, что особенность русского гения заключается в его всемирной отзывчивости, что, соответственно с этим, – русскому народу не свойственно желание «укрепляться от всех в своей национальности, чтобы ей только одной все досталось». «Мы не враждебно (как, казалось, должно было бы случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гениев чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, сталь вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». Культурная задача России, соответственно с этим, формулируется Достоевским так. –

«Стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»

В 1880 году, когда эта речь была произнесена, Достоевский прекрасно знал, что мысль его – не нова: он прямо признал, что раньше его она была «высказана не раз». Но, спрашивается, кем же? Достоевский, очевидно, не мог здесь иметь в виду самого себя, собственных своих более ранних произведений. В ту пору, когда автор «Бесов» и «Идиота» думал, что Христос неизвестен Западу и что мир должен быть спасен «одной только русской мыслью, русским Богом и Христом», – он был, очевидно, далек от заключенья, что спор славянофильства и западничества есть простое историческое недоразумение. Раньше Достоевский относился безусловно отрицательно к западной культуре. Теперь, в пушкинской речи он говорит о необходимости признать её ценности и вместить ее во всечеловеческой русской душе. Мы имеем здесь несомненно перелом в воззрениях Достоевского, который для него самого связывается с «не новой» и, следовательно, кем-то раньше высказанной мыслью.

Раньше, в 1877 г.она была высказана Соловьевым. Нетрудно убедиться, что формулировка её, данная последним в «Трех силах», точнее и шире. У Соловьева его «третья сила» осуществляет единство всего человеческого рода, как целого, без всяких ограничений. Между тем, мысль Достоевского задерживается какими-то психологическими препятствиями, которые мешают ему принять универсализм Соловьева во всем его объеме. Он говорит о готовности русского народа к «всеобщему, общечеловеческому воссоединению со всеми великими племенами арийского рода» (курсив мой), не замечая того глубокого внутреннего противоречия, которое заключается в этом исключении из всечеловечества племен неарийских. Идея «всечеловечества» противоречит в корне антисемитизму Достоевского: очевидно, она у него – не изначальная и не своя; остается допустить, что она была им усвоена благодаря постороннему влиянию. Что влияние в данном случае исходило именно от Соловьева, – доказывается не одним сопоставлением речей того и другого писателя, но также и тем, что в период, отделяющий обе эти речи (с 1877 по 1880 г.), общение между ними было всего теснее. Раз в ту пору они сообща переживали и передумывали самые заветные свои думы – в той самой Оптиной Пустыни, которая вдохновила наиболее яркие страницы «Братьев Карамазовых», – предположение, что Соловьев не ввел Достоевского в круг мыслей, выраженный в «Трех Силах»,представляется совершенно невероятным.

Впрочем, не так важно выяснить влияние одного писателя на другого, как установить факт их согласия в общем и основном. Он свидетельствует о том, что учение Соловьева о миссии России не есть только случайное, личное увлечение, а целое течение религиозной мысли, исторически необходимое, тесно связанное с общим ходом истории.

Владимир Соловьев

Сам Соловьев, переживавший подъем освободительной эпохи и возбуждающее влияние великой освободительной войны, ясно сознавал связь между идеями и всемирно историческими событиями. От войны 1877 года он ждал «пробуждения положительного сознания русского народа»[4].

У него самого это пробуждение выразилось в виде веры в Россию, как спасительницу народов. Оно отразилось в том расширенном понимании русского национального мессианства, которое от Соловьева перешло к Достоевскому. В связь с этим должна быть поставлена другая, чрезвычайно важная черта сходства между обоими писателями.

В «Братьях Карамазовых»[5] Достоевский высказывает тот самый «положительный общественный идеал», о котором впоследствии говорит Соловьев в первой своей речи о Достоевском[6]. Тут Достоевский ставит вопрос, который, как известно, является основным для Соловьева и дает то самое решение, которое в ту пору давалось и последним.

Общественный идеал «Братьев Карамазовых» сводится к тому, что Христос должен стать всем в человеческой жизни. А это значит, что во Христе должно преобразиться и все человеческое общество. Но владычество Христа на земле есть не что иное, как царство церкви. Церковь «есть воистину царство и определена царствовать, и в конце своем должна явиться, как царство на всей земле несомненно, – на что мы имеем обетование...» Этим, по Достоевскому, определяется и нормальное отношение церкви к государству. В Западной Европе ей отводится в государстве «как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, – и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди». В настоящее время христианское общество еще не готово к этому переходу; но оно должно к нему готовиться, ждать «полного преображения из общества почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь».

Достоевский противополагает этот свой идеал римскому католицизму, В будущем христианстве, как он его себе представляет, – не церковь обращается в государство. «То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение. А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму..., и есть великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет».

В этих строках Достоевского мы имеем краткое изложение почти всех тех мыслей, которые легли в основу теократического идеала Соловьева, как он определился в конце семидесятых годов, до разрыва философа со славянофилами и до увлечения его римским католицизмом; все изложенные здесь мысли, не исключали противоположения православия католицизму с его «третьим диаволовым искушением» были высказаны Соловьевым[7], или раньше появления «Братьев Карамазовых» или одновременно с ним. По указанным выше основаниям, совпадение в мыслях и в самих выражениях не может быть случайным и здесь. Переход от старославянофильской точки зрения к более широкому универсальному пониманию христианства и русской национальной задачи начал зарождаться в мысли обоих писателей как раз в эпоху наибольшей их взаимной близости. И одновременно их духовные интересы объединились в общем идеале «царства церкви» или, что для Соловьева одно и то же, – царства Божия на земле[8].

По материалам книги выдающегося русского философа Е. Трубецкого «Миросозерцание Вл. С. Соловьёва»

[1] Первая речь в память Достоевского, 181.

[2] Там же.

[3] Опубликовано в труде В. А. Кожевникова, Николай Федорович Федоров, 317 (Москва, 1908).

[4] Владимир Соловьев. «Три силы», 226.

[5] Кн. II, гл. V, «Буди, буди».

[6] III, 181.

[7] См., напр., Владимир Соловьёв. Критика отвлечённых начал, 155 – 159; особенно 158 – 159; Чтения о богочеловечестве, 157 – 168, особенно 159; о третьем диаволовом искушении, 160 – 161, причем эта; мысль, мимоходом брошенная, а потому не вполне понятная у Достоевского, в изложении Соловьева получает ясный смысл.

[8] См. Владимир Соловьёв. Критика отвлеченных начал, 158 – 159: «для человека, последовательно стоящего на религиозной точке зрения, церковь, как царство Божие, должна обнимать собою все безусловно».